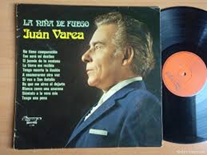

La “Niña de fuego” es una de las letras flamencas más conocidas, y suele asociarse a la voz de Juan Varea, uno de los grandes cantaores. Para explicarte su historia, es importante distinguir entre la letra y el cante:

- Juan Varea (1908-1985) fue un cantaor de Burriana (Castellón), conocido por su dominio de los cantes de levante, y por su personalidad artística muy sentida. Fue una de las grandes figuras del flamenco en el siglo XX, ganador de importantes premios y figura habitual en los tablaos de Madrid y Barcelona.

- “Niña de fuego” es un cante por seguiriyas con letra de gran carga dramática. La letra cuenta la historia de una muchacha que sufre por amor y cuyo sufrimiento es tan intenso que “arde”, de ahí el nombre de “niña de fuego”. Es una metáfora muy típica del flamenco: el fuego representa la pasión, el dolor y el destino trágico.

La historia que se cuenta en la letra suele interpretarse como la de una mujer marcada por un amor imposible o prohibido, que sufre hasta la muerte, convirtiéndose en una especie de mártir del amor. El cante transmite una gran intensidad emocional y es un ejemplo del dramatismo propio de las seguiriyas.

Aunque la letra no tiene una historia “real” documentada (no está basada en un hecho histórico concreto), su valor está en representar el arquetipo de la mujer apasionada y sufriente del universo flamenco, y Juan Varea supo interpretarla con gran hondura, convirtiéndola en una de sus piezas más recordadas.

Análisis detallado de la letra de la «Niña de fuego».

1) Breve contexto.

- Palo: seguiriyas — uno de los palos más solemnes y dramáticos del flamenco; tono muy expresivo.

- Juan Varea: cantaor, reputado por su voz sentida y su forma directa de expresar el drama — apto para una seguiriyas tan intensa como ésta.

2) Tema central y sentido global

- El motivo nuclear es la pasión destructora: la metáfora del fuego condensa amor, dolor, consumo y purificación.

- La figura de la “niña” funciona como arquetipo: juventud, inocencia mancillada o consumida por la pasión (niña = diminutivo con carga afectiva y trágica).

- Tonalidad emotiva: lamento, reproche y fatalismo; la letra mezcla confesión íntima y sentencia pública.

3) Imágenes y símbolos principales (cómo funcionan).

- Fuego: doble lectura — eros (pasión que enciende) y thanatos (la combustión que destruye). También puede leerse como purificador o señal de estigma social.

- Quemadura/llama/ceniza: progresión narrativa habitual: inicial encendido → agonía → resto (ceniza), que simboliza pérdida y memoria.

- Cruz/muerte/pena: recursos retóricos que subrayan lo definitivo y religioso del castigo (suele aparecer en seguiriyas como hipérbole dramática).

4) Estructura lírica y recursos poéticos

- La letra suele articularse en estrofas cortas, con imágenes condensadas y muchas elipsis (se quitan partes para intensificar lo no dicho).

- Recursos frecuentes: metáfora (fuego), hipérbole (“arde hasta…”), anáfora (repetición afectiva de una expresión), asonancia más que rima consonante — norma en muchos cantes populares.

- El uso del diminutivo (“niña”) y de vocativos (llamadas directas) refuerza la cercanía dramática.

5) Cómo afecta el cante (seguiriya) a la interpretación del texto

- Compás y fraseo: la seguiriyas tiene un compás corto, asimétrico y solemne que obliga a cortes y acentos irregulares; la voz juega con los tiempos y las entradas para crear tensión.

- Quejío y melisma: la voz estira sílabas clave, multiplica las notas en una sílaba y usa portamentos para expresar dolor.

- Silencios y pausas: son recursos dramáticos fundamentales: un silencio bien colocado «dice» tanto como una palabra.

- Acompañamiento: la guitarra suele modular con acordes sobrios y falsetas que respetan el espacio del cante; palmas y golpes marcan y subrayan acentos, no rellenan.

6) Análisis por bloques (apertura → clímax → remate)

- Apertura (presentación): se introduce la “niña” y la imagen del fuego — función: enganchar y situar el tono trágico de inmediato.

- Efecto: empatía instantánea + curiosidad (¿por qué arde?).

- Desarrollo (causa del fuego): aparecen alusiones al amor, la traición o la falta de comprensión social; la letra añade detalles que justifican el tormento.

- Efecto: escalada emotiva — la metáfora se vuelve acción (arde, consume, no puede apagarse).

- Clímax (consecuencias): la letra suele llegar a la condena o al destino (pérdida, muerte simbólica o real), con una estrofa donde el dolor se verbaliza sin eufemismos.

- Efecto: catarsis — el oyente siente el desgarro.

- Remate (eco): cierre en modo de sentencia o lamento final que deja resonando la imagen de la “niña de fuego”.

- Efecto: persistencia del mito, hace que la figura sea inolvidable.

7) Recursos interpretativos y cómo los usa Juan Varea (lectura estilística)

- Economía expresiva: Varea suele dejar respirar el cante; no oscurece con adorno innecesario — cada alargamiento es significativo.

- Intensidad controlada: subidas y quiebras en la voz que parecen improvisadas pero responden a la palabra; mantiene la idea dramática sin exagerar.

- Tono local/levantino: posibles modulaciones y giros dialectales que acercan la historia a su tierra y público, dándole autenticidad.

8) Lectura social y contemporánea

- Tradicionalmente, esta letra puede leerse como celebración del cliché de la mujer víctima del amor. Lecturas contemporáneas pueden reinterpretarla: ¿es glorificación del sufrimiento o denuncia del rol impuesto? Dependiendo de la interpretación (entonación, pauses, énfasis), el mismo texto puede sonar como victimización romántica o como crítica amarga al entorno que la consume.

9) Pistas para escucharla con ojo crítico (ejercicios prácticos)

- Identifica dónde el cantaor alarga una vocal: ¿qué palabra quiere subrayar con ello?

- Escucha los silencios: ¿qué ocurre justo antes y después de cada pausa?

- Observa la relación letra–guitarra: ¿la guitarra anticipa, acompasa o responde al quejío?

- Fíjate en la repetición de imágenes (fuego, ceniza): ¿se intensifica o se diluye el sentido?